Ältestes, bekanntes Bild von Langenthonhausen ca 1750

Ältestes, bekanntes Bild von Langenthonhausen ca 1750

Diese Chronik hat Herr Johann Ehrl erstellt, freundlicherweise hat er uns erlaubt seine „Kurzzusammenfassung“ hier online zustellen. Ein recht herzliches Vergelt‘s Gott an Ihn, dass er diese Arbeit mit uns teilt.

Langenthonhausen, ehemals selbständige Gemeinde, ist seit 1972 Ortsteil der Marktgemein- de Breitenbrunn im Landkreis Neumarkt, Regierungsbezirk Oberpfalz im Freistaat Bayern. Die Kreisstraße NM 13 führt durch den Ort. Die kürzeste Entfernung von der Kirche zur Grenze mit dem Landkreis Regensburg ist, in Luftlinie gemessen, ca. 1,2 km.

Die zugehörige Einöde Stockeracker liegt zwischen Langenthonhausen und Hamberg.

Die Kirchentürschwelle des Ortes liegt auf 501 m über NN.

Lage geografisch: 45 ° 5' 5.1'' Nördl. Breite; 11° 40' 0,58'' östl. Länge.

Geologisch liegt es auf einer Jurahochfläche, einem Gebiet mit karstiger Kalksteinunterlage, entstanden durch Ablagerung von Schalentieren im ehemals hier liegenden Jurameer. Die Fläche ist durchzogen von weit auseinanderliegenden Bächen die von sehr ergiebigen Karst- quellen gespeist werden. Auf dem Kalkfels liegt nicht sehr mächtiger Lehm- u. Tonboden. Der Fels tritt oftmals zu Tage.

Der Dialekt der Gegend - „Tangrintel“- ist oberpfälzisch.

Dass die Gegend vor Beginn unserer Zeitrechnung besiedelt war, beweisen die zahlreichen Hügelgräber in dem Gebiet (in den Langenthonhauser Wäldern am Buchberg fand man Hügelgräber und Funde aus Bronzezeit und Steinzeit in der Nachbarschaft.

Orte mit dem Namensteil "hausen", „heim" und “hofen" finden ihren Ursprung im 7. - 10.

Jahrhundert in der zweiten Siedlungswelle, auch Ausbauzeit genannt. Der Name Tann, weist auf Wald hin. „Thanhusa“ bedeutet Häuser am Wald. Dieses Dorf ist als Straßendorf angelegt und hat gegenüber den anderen, oft Runddörfern, eine auffallende Länge. Deshalb Langenthonhausen. (Quelle: Karl Kugler „Erklärung von tausend Ortsnamen der Altmühlalp und ihres Umkreises“ 1873) . Die Bezeichnung „Langendanhausen“ findet man teilweise auch in alten Dokumenten. Im heutigen Dialekt lautet es „Langadahausen“.

976 Kloster Bergen erhält das Patronatsrecht an der Pfarrei Breitenbrunn. (Eduard Dietz, Breitprunnin) Dieses Kloster hatte lt. Erbrechtsbriefverzeichnis ( HVOR O IV 20) Rechte auf einigen Höfen des Dorfes.

1129 - 1229 Das Adelsgeschlecht der Breitenegger ist mit dem der Breitenbrunner gleichzusetzen“, die in dieser Zeit nachweisbar sind. (Heidingsfelder/ Tyroller) Zu deren Herrschafts gebiet gehörte teilweise bzw. ganz, Lgth. Erste zweifelsfreie Dokumente über das Bestehen des Ortes stammen aus dem Jahr 1294 zw. undatiert aus dem 13. Jahrhundert.

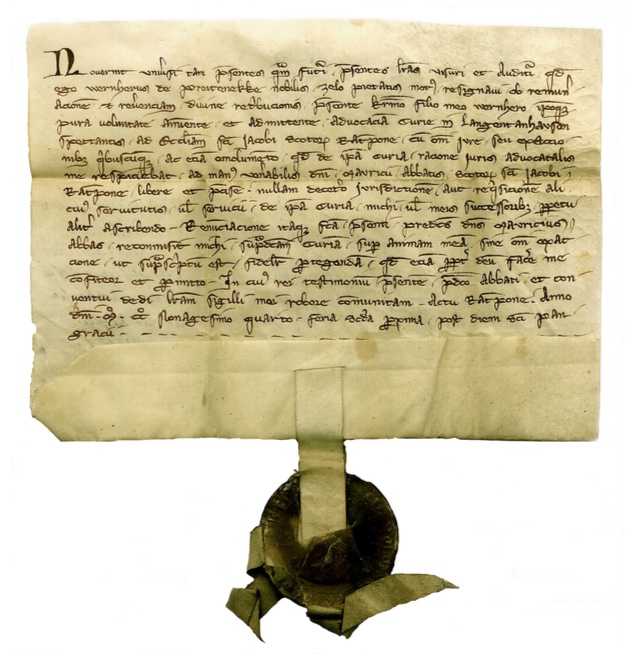

1294 Wernher von Breitenegg gibt die Vogtei über den Klosterhof in Langenthonhausen an das Kloster St. Jakob (Schottenkloster) Regensburg (BZAR Schottenarchiv Ka. I Fa. 18 Nr. 364. Renz Nr. 73 Urk. 9 1294 V 17 ). In dem Lehenbuch des Benediktinerinnenklosters zu Neuburg -Titel: „Hec sunt Jura Ecclesia ste Marie in Neunburch“ (Zeit 13. Jhrt.) - ist auf fol. 34' ein Hinweis auf (Langen)Thonhausen zu finden. Auf fol. 66 ist eine Curie - Hof - als Lehen für einen Hainr. Gmeinpekke mit Abgabenhöhe von 7 Schilling erwähnt. (Bay. HSTA KL Neuburg Benediktinerinnen 1;) Da scheinbar bisher noch keine früheren eindeutigen Urkunden mit einem Hinweis auf die Existenz von Langenthonhausen gefunden wurden, ist der ungefähre Anfang der "örtlichen Zeitrechnung" ungewiss, aber mit 1294 zu spät angesetzt.

Erste datierte Urkunde vom 17. 5. 1294

Wernher von Breitenegg verzichtet auf die Vogtei ueber den Klosterhof des Klosters St. Jakob (Schottenkloster) Regensburg in Langenthonhausen.

Langenthonhausen: 4. Zeile re.

(Quelle:BZAR Schottenarchiv Ka. I Fa. 18 Nr. 364. Renz Nr. 73 Urk. 9 1294 V 17 bis d.h 17. Mai). Standort des Hofes: Hanserl

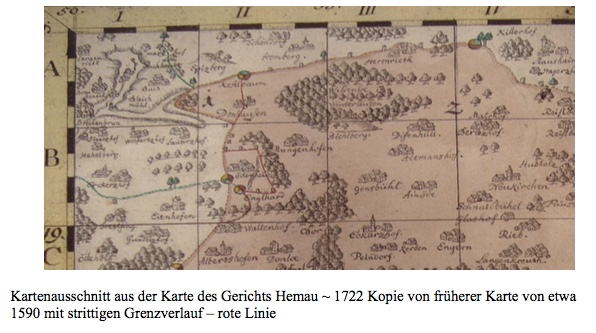

1293 - 1305 Graf Gebhard von Hirschberg tritt 1293 das Tangrintel an den oberbayerischen Herzog Ludwig ab; Langenthonhausen aber nur zum Teil. Nun gehört es teilweise zum Pflegamt Hemau im Herzogtum Oberbayern. Die Grenze geht bis Anfang des 17. Jhrts. durch das Dorf. (HAB 51 – Manfred Jehle)

1302 1. Sept. Graf Gebhard von Hirschberg verkauft Burg Breitenegg an Hadamar von Laber um 300 Pfund Regensburger Pfennige. Da die Hirschberger, neben den Brei- teneggern, höchstwahrscheinlich auch in Langenthonhausen Eigentümer waren, wurde vermutlich durch die Verkäufe an Oberbayern und zum anderen an Laber/Breitenegg die Teilung des Orts verursacht. In den späteren Steuerbeschreibungen findet man ein Abga- bengemisch, das auf Hirschberg und deren Nachfolger, als auch Breitenegg und Ober- bayernnachfolger Pfalz-Neuburg und deren Tradierungen hinweist. Wie damals sehr häufig, verschenkten und verkauften die Herrschaften Teile ihres Besitzes an Klöster, Kirchen und Pfarreien. So vermachte er seinem damaligen „Haus-Kloster“ Plankstetten, dem er wohl- gesonnen war, einen Hof. Auch das Kloster Heilig Kreuz zu Regensburg, das Bene- diktinerinnenkloster zu Bergen/Neuburg Do., die Kirchen Hemau und Breitenbrunn sind wahrscheinlich durch diese Verhaltensweise in das Eigentum von Höfen, Gütern, Wälder und Äcker gekommen.

1305 In diesem Jahr geht ein Großteil des sogenannten Hirschberger Erbes der mächtigen Grafen von Hirschberg an die Bischöfe von Eichstätt über. Die Tatsache, dass ein Hof zum Domstift Eichstätt Abgaben leistete, nährt nochmals die Annahme dass Langenthonhausen zum Hirschberger Einflußbereich zählte.

1333 25. Juni. Dietrich, der Schenk von Flügelsperg, verheißt Vogt zu sein über die Grund- stücke des Klosters “Neunburch” in verschiedenen Orten, darunter auch für 4 Höfe in Langenthonhausen u.a. (Mon. Boica – Reg. Boic. Urkunden von 1346 X 22 und 1348 XI 13). Die Flügelsberger wurden im Lauf der nächsten 2-3 Jahrhunderte durch Heirat von den Murachern, diese dann wieder durch Heirat von Parsbergern (~ 1476 Hans von Parsberg heiratet Murachertochter), diese wiederum von den Seiboldsdorfern und schließlich von den Muggentalern beerbt. Diese Herrschaft ging nochmals kurz an die Seiboldsdorfer, um dann 1711 von denen an den Fürstbischof von Eichstätt verkauft zu werden. Die Schenken zu Töging, ein späterer Zweig der Schenken zu Flügelsberg, haben auch Rechte ererbt. Eine andere Quelle besagt, dass 1541 Eberhard Edenberger (Edenberg“ - Ödenburg bei Hainsberg?) die letzte Schenkin - Witwe des Matthes Schenk zu „Deging“ heiratete und so den Sitz Töging erhielt; vermutlich auch die Rechte dieser Schenken. Die Edenberger sind dann in den Erbrechtsbriefen von 1556 aufgeführt. Da Feldlehen und Abgaben bei späteren amtlichen Aufzeichnungen (Erbrechtsbriefe, Briefprotokolle, Besitzfassionen, Liquidationsprotokolle und Urkataster) immer wieder nach vorgenannten Besitzern und deren Nachfolgern, Käufern (Sinzenhofen) und Einrichtungen (Kasten), benannt werden, weiß man dass diese Herrschaften in den ersten Jahrhunderten des Bestehens der Ortschaft Besitz bzw. Rechte in Langenthonhausen hatten. Noch 1510 bzw. 1556 hat eine „Parsberger“-Linie, die durch Heirat einer Murachertochter nach Flügelsberg - Meihern kam, jährliche Einkünfte in Höhe von 1 Gulden 20 Pfennige von einem „Höfflein“ in Langenthonhausen. Bei einem Hof ist der „Muracher“ als Besit- zer erwähnt. Die hiesigen Muracher waren auch als Raubritter tätig. Die hiesigen Parsberger gehörten zum aufständischen Löwlerbund. Flügelsberg wurde deshalb vom Herzog erobert und zerstört.

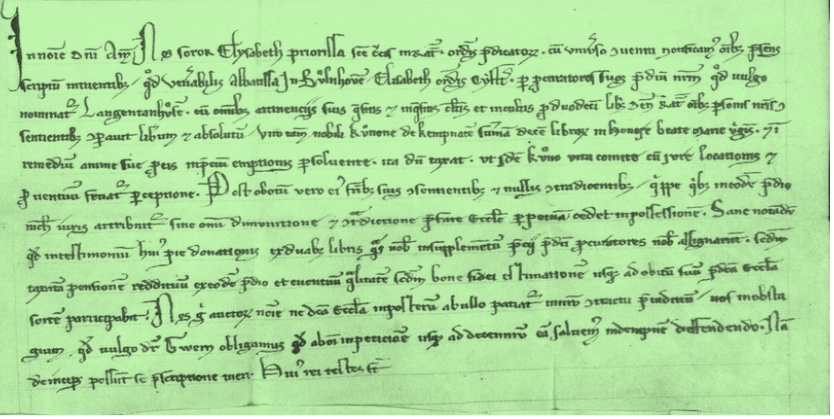

ca. 1338 - 1341 gibt die Priorin Elisabeth vom Kloster Heilig Kreuz zu Regensburg einen Hof in Langenthonhausen an das Kloster Pielenhofen ab. Im Erbrechtsbriefverzeichnis von 1556 ist das Kloster "Buellnhofen" in Lgth. einmal erwähnt. In den Besitzfassionen von 1808 und im Liquidationsprotokoll von 1835 findet sich bei der alten Hs.Nr. 7 noch ein Hinweis auf das Kloster Pielenhofen bzw. "Pielhof". (StA Augsburg – Kloster Kaisheim)

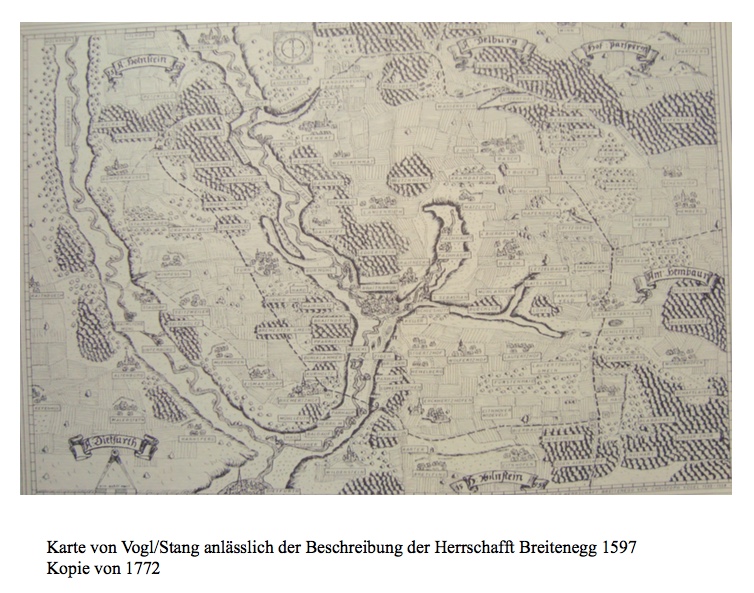

Ende 14. Jahrhundert Die Kirche St. Stefan in Langenthonhausen wird im frühgotischen Stil erbaut. (Lang) Die Kirchweihe ist am 9. Juli. Dieser Jahrestag wurde bis ins 19. Jahrhundert auch gefeiert. Eine alte Karte v. 1597/98 (von.Christoph Vogel /Matthäus Stang Bay. HstA MÜ) zeigt einen Turm mit Satteldach. Ob er wirklich ein Satteldach hatte ist nicht bekannt.

1504 - 1505 - Landshuter Erbfolgekrieg. Im Pfalz-Sulzbacher Rechnungsbuch von 1508 wird Langenthonhausen (auch Thonlohe) als „verprennt“ erwähnt; weshalb die Steuern wegen „erlittenen Schadens“ von 38 fl 14 x auf 26 fl ermäßigt wurden. ( Sta Am. - Sulzbacher Rechnungen 3747 fol. 149/155)

1556 änderten sich auch in Langenthonhausen die Beziehungen zwischen den Grundher- ren und ihren Untertanen. Sie wurden rechtmäßige Dauerpächter, wobei sie ihre Abgaben weiter an die Klöster erbringen mussten. Die Anwesen gehörten nun zur Obrigkeit des Amtes Hemau und waren dahin auch mit abgabenpflichtig. Zusätzliche Zinse und Getreidegül- ten gingen an das Hochstift Eichstätt, Kloster Plankstetten, Schottenkloster St. Jakob, Klos- ter Pielenhofen, Kloster Neuburg a. D., Schloss Breitenegg, den "Edenberg gen Degining" (dem Edenberg nach Töging), die Parsberger nach Meiern-Flügelsberg, die Kirchen St. Johann Hemau, Breitenbrunn, Thonlohe, Laaber, Neukirchen. Ein Hof hatte mit der Kirche St. Johann in Hemau nur eine Abgabestelle. Die Grundherrschaft der Klöster blieb nur bei den Gehöften erhalten, die bisher schon mit von ihnen erstellten Erbrechtsbriefen versehen waren. Damals gab es in Langenthonhausen 10 Höfe mit Forstrecht, 2 „Gut“ ohne Forstrecht, 4 „Guet“, davon eines mit Forstrecht, und 2 Gütl davon eines mit Forstrecht, 3 Sölden ohne Forstrecht, also 21 Anwesen (davon 12 mit Forstrecht), die „inliegenden“ zwei nichtsteuerbaren Güter mit eingerechnet. (HVOR O IV 20) (HAB 51 – Manfred Jehle)

Beispiel eines solchen Eintrags:

Lienh. Pauernhainzl. u. Walb. hat zwen Hof: gibt aus dem Huebhof, ist nit aufgebaut. zinst zur Pfarrkirch gen Laber 4 ß Pf,

zur Kirchen gen Danloe 4 ß Pf

ins closter Neuburg 4 ß Pf

zue Sand Johan Kirch gen Hembaur 4 ß Pf, dem Parsberger zu d Meir 1 fl 1 ß 8 rgpf ain Henne od. 3 Pf

dem Edenberg 12 mez Habern,

Item Lienhart Paurnhaintzel hat ein Hof genant der Sehof, zinst auf castn nichts in Vorst ain metzn Habern

Aufs Schloß Praiteneckh 3ß 6 rgbpf

ain Schaf Khorn, praiteneker Kastenmaß. ain Schaf Habern '' ''

zwen Hennen

gibt Erbrechtgelt nichts

Gesamtgemeinde:

die gesammte Nachparschaft zu Langendanhausen geben undeinand gibt undeinand 1lb 5 ß rgbpf

Habern 14 metzen,

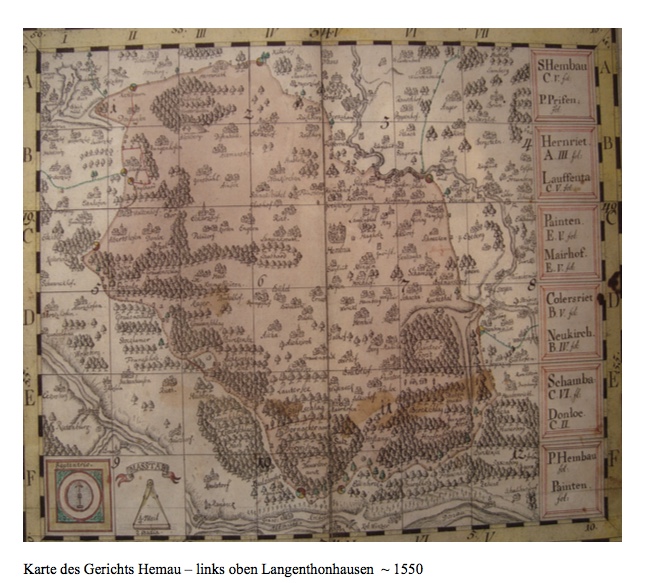

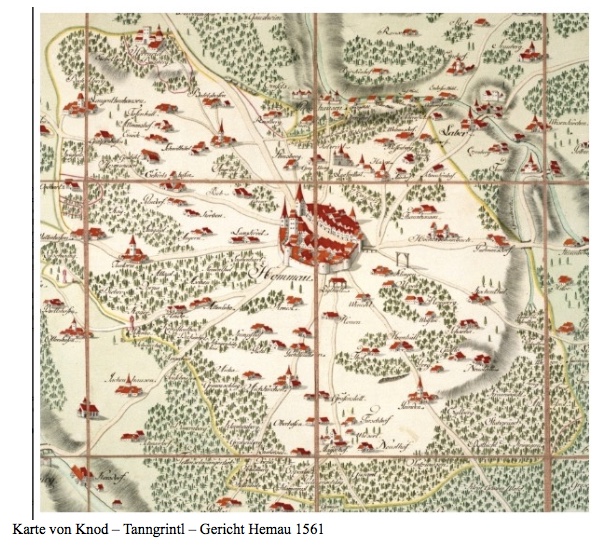

1561 Erstmalige, noch bekannte, Eintragung auf der Karte des Amts und Gerichts Hemau von „Jörg Knod“ .

1542 - 1616 Herzogtum Pfalz-Neuburg wird protestantisch und damit, wenn auch nicht so- fort, Langenthonhausen. Breitenbrunn blieb katholisch. Langenthonhausen gehörte deshalb seit spaetestens 1560 zur neu entstandenen evangelischen Pfarrei Thonlohe. 1616 kehrten sie zur katholischen Pfarrei Breitenbrunn zurück. Man kann nachlesen, dass die Langenthon- hauser noch 1584 den katholischen Gottesdienst in Breitenbrunn besuchten. Auswirkungen und Widerstände gab es während der ganzen Zeit der Zugehörigkeit zum neuen Glauben.

1580 25 Familien leben in Lgth. (STA LA - Hist. Verein Niederbayern Band 110 -113)

1598 Langenthonhausen hat gemäß Beschreibung des Christoph Vogel, der das Gericht Hemau beschrieb, 25 Herdstätten. Das deckt sich mit den Angaben der Visitation. Über das Amt Hemau liegt auch eine zugehörige Karte vor. Christoph Vogel beschreibt in seiner Topografie des Amts Hemau die Grenze als durch das Dorf verlaufend. Er erwähnt jedoch dass es eine „strittige Grenze“ist. Diese strittige Grenze wurde mehrfach beschrieben und teilweise auch verhandelt. 1576, 1598; 1611; 1618; 1626; 1653; Am Tisch saßen bei den Verhandlungen die Vertreter von Bayern, Pfalz-Neuburg und der freien Reichsherrschaft Breitenegg. Das Abkommen von 1598 wurde später wiederum in Frage gestellt. (StAAm – Reichsherrschaft Breitenegg 1). Noch bis 1758 ist man sich uneins zwischen Pfalz-Neuburg und Breitenegg. Diese Grenze,auch durch die Flur und längs durch das Dorf laufend, war vorher schon jahrzehntelang Anlass zu Streit zwischen dem Herzogtum Oberbayern, dessen Nachfolger Pfalz-Neuburg, und Breitenegg.

1608/11 Lt. Musterung ist auch ein Zimmermann in Lgth. ansässig. Auch Schmiede fand man in den noch vorhandenen zeitnahen Aufzeichnungen.

1621 Es ist in einem Briefprotokoll eine Wirtschaft ohne Genehmigung der Obrigkeit vermerkt. Sie befand sich neben der Kirche. Sie soll 1679 „schon 100 Jahre und noch mehr“ als Bierschänke bestanden haben. (Bay. HSTA Mü)

1618 - 1648 Dreißigjähriger Krieg

1632 Musterung der Männer zwischen 18 u. 45 Jahren in Burglengenfeld. Grund: Verstärkung der „Soldatesca“ wegen stockendem Zugang durch Anwerbung. StAAm Musterung 1632 11. März. Burglengenfeld fol. 107'; 108:

1632 - 1634 kam der Krieg mit seinen Schrecken auch in dieses, bis dahin verschonte, Gebiet. Auch Langenthonhausen ist betroffen. In großen Teilen des Landes wütet die Pest. In Lgth. waren 1634, dem großen Pest- u. Kriegsjahr, aber nur 2 Todesfälle im Pfarrbuch verzeichnet.

1636 Im Briefprotokoll 50 fol. 7’, 8 heißt es im Vergleich der Erbauseinandersetzung um die beiden Linnerschen Güter in Langenthonhausen: "... damals des Vermögen vorhan- den gewest, in zeit hero aber sowohl durch Feindt- und Freundts Kriegswerk alles hinweg- geraubt sowohl zu Dorf und Veldt alles ganz verösigt worden". „erösen“: wüstmachen, leermachen, erschöpfen DRW. Das belegt die Annahme, dass der Krieg keinen Bogen um Langenthonhausen gemacht hat. In Langenthonhausen finden um diese Zeit häufige Besitzwechsel statt.

1637 Die Getreideabgaben an die Früh- u. Mittelmesse Hemau wurden teilweise wegen schlechter Ernte „verlassen“ d.h. erlassen. Es gab im ganzen Gerichtsbezirk für die Geist- lichkeit kaum Einnahmen.

In der Kirche Lgth. gab es kein Inventar. „Die Kirchenordnung ist gleich wie andere zur fuerstlichen Kanzley überschickht worden. Glocken : „Alld seindt auch zwo kleine Glockhen. Weiß niemandt durch wem sie gegossen worden“. Seiler und Riemer“ (Glockenzubehör - Seile und Riemen). Zu den Glocken gab es zeitweise weder Seile noch Riemen. StAAm Pflegamt Hemau R56 geistl.. Gefälle

1645 Bezüglich der Getreideabgaben an die Mittelmesse heißt es: „haben nichts reich khönnen, die weill ihnen durch die Kayl. Völkher alles abgenommen worden“. Ähnliche Vermerke finden sich zahlreich in dieser Pflegamtsrechnung. Die „Kaiserlichen“ haben hier nochmals gewütet. StAAm Pflegamt Hemau R 59 fol 116'

1646 Die Folgen der Ereignisse des Vorjahres machen sich kenntlich. So heißt es bei den Getreideeinnahmen der Früh- u. Mittelmesse in Hemau für Lgth.: „wegen äußersten Ruins haben sie nichts schütten oder geben können“ ebda.R 61 fol 117'

1647 Das Inventar der Kirche ist seit 1637 gleichbleibend , d. h. Nichts vorhanden. Ebda. R 62 1648/49 die Getreideabgaben wurden wieder erlassen. Ebda. R 63

1650 wurde ein ödliegendes Anwesen im Ort von Amts wegen verkauft.

1654 Langenthonhausen hatte 2 Schmieden. Eine gehörte der Gemeinde, die andere Georg Sembler. Auf jeder saß ein Pächter. Dennoch lagen bei einer die dazugehörenden geringen Flächen öd.

1663 wird begonnen einen über 30 Jahre ödgelegenen Hof aufzubauen.

1679 Der Bauer Michael Schmidt erhält die Erlaubnis zum Betrieb einer Taverne. Das Wirtshaus im Unteren Dorf besteht heute noch.

1688/90 Noch beim Streit um die Erbauung eines Zehentstadels für das Kloster Bergen werden noch 5 Ödlagen genannt. Gegen den Bau des Stadels wurde heftigst opponiert. Man befürchtete dass Mordbrennerbanden davon angezogen werden. Er konnte nicht verhindert werden. Er stand bis ca. 1830. Zum Bau lieferte der örtliche Maurer Kalk. Die Langenthonhauser Kinder gingen immer noch nicht zur Schule in Breitenbrunn. 1695/96 In dieser Zeit herrscht Streit zwischen der Tilly'schen Herrschaft zu Breitenegg und dem Amt Hemau ob die Langenthonhauser in dem strittigen Gebiet südöstlich von Buch die Weiderechte haben (Kühtal?). Aus den Unterlagen geht nur der Streit, jedoch nicht das Er- gebnis, hervor.

1706 Johann Ulrich Schelchshorn von Neuburg a. D. gießt neue Glocke - 6 Zentner schwer (Ersatz für Abgang). Diese wurde 1942 von den Nazis beschlagnahmt. Sie kam nach dem Krieg gebrochen zurück, wurde 1950 umgegossen und ist jetzt die große Glocke mit 88 cm Durchmesser.

Vormalige Inschrift: „Aus dem Feuer floss ich Johann Schelchshorn goß mich 1706.“ 1708 Der lange schwelende Zehentstreit um die Abgaben zur Mittelmesse in Hemau eska- liert. Die Pfarrei Hemau wird vom Kloster Prüfening (bei Regensburg) vertreten. Das Klos- ter Bergen erhebt ebenfalls Anspruch auf die Abgaben und lässt sie in ihrem Kasten zu Langenthonhausen einlagern. Die Hemauer reisen am 17. Sept. mit Amtsknecht an, brechen das „Hangschloss“ am Kasten auf und entwenden gewaltsam Getreide. Ebenso nahmen sie be- reits gemähtes Getreide von den Feldern.

1717/18 Heftigster Streit zwischen dem Wirt Hans Schmidt und der restlichen Gemeinde wegen dem Neubau des Hüthauses.

1726 mitten in der Ortschaft hat sich ein großer Grasgarten gebildet. Die darauf befindli- chen 2 Anwesen wurden verlegt, zusammengelegt aufgelöst und deren Felder mitgenom- men, an andere verteilt bzw. verkauft und vererbt. Etwa in dieser Zeit entstanden zwei Leerhäusln an Ortsrand. („Nadamaa“ u. „Klous“)

1737 - 1738 Bau der Friedhofskirche in Breitenbrunn. Neben der Sebastiansbruderschaft ist unter den Spendern auch Hans Schmid genannt - Wirt von Langenthonhausen.

Die Gemeinde Langenthonhausen bezahlt einen Bildbereich im künstlerisch wertvollen, noch erhaltenen Deckengemälde.

Um 1752 ist das Kirchenschiff der Dorfkirche und der Turm umgebaut u. saniert worden Von der damals erstellten Ausstattung sind heute noch Teile sichtbar.

1792 Die Herrschaft Breitenegg wurde an den Bayerischen Kurfürsten verkauft. Für die Finanzierung der käuflichen Übernahme nahm das Kurfürstentum Zwangsanleihen von Kirchenstiftungen und Spitälern (Laufzeit 1792 - 1802). Die Kirche Langenthonhausen gab ein Darlehen von 800 fl, das mit 4 % verzinst wurde. Bis 1797 fielen zugunsten von Lgth. 130 fl Zinsen an. Vielleicht wurde zu diesem Zweck auch der Forst an die Bauern ver- kauft? Diese Waldveräußerungen in der Gegend durch den Staat könnten in dieser Zeit er- folgt sein.?

1796 wurde der Zehentstadel (ca. 25x15m) von Langenthonhausen von der Administration des Seminars von Neuburg an das Herzogtum Bayern verkauft.

1792 -1815 Napoleonische Kriege. Hemau musste 1800, 1805 und 1806 französische und 1785, 1796, 1798, 1799, 1805 österreichische Durchmärsche mit all ihren unangenehmen Folgen hinnehmen.

1809 Franzosen und Österreicher kämpfen gegeneinander in Bayern. Truppen marschier- ten im April (20. 21.- Österreicher in Hemau; Diefurt, Thonlohe werden auch erwähnt) in diese Gegend. Die Alten erzählten von Franzosengräbern im Wald in Richtung Eichelberg. (Hügel noch sichtbar- lt. LA f. Denkmalpflege jedoch vorhistorisch). Während des Aufenthalts bzw. des Durchzug kam es zu Plünderungen. 3 französche Solda- ten wurden dabei erschlagen und unter dem Sakristeiboden verscharrt. Langenthonhausen war somit auch betroffen.

1804 - 1810 Die Kinder von Langenthonhausen gehen jetzt auf dem Eichelberg zur Schule. Dann kehrten sie nach Breitenbrunn zurück.

1810 Die Gemeinde verteilt das eigene Holz am "Alten Schlag" gleichmäßig an alle Anwe- sen. Ebenso ein Teil der „Thonhauser Haide“ beim Kreuzsee.

1826 23. Mai. Der Zehentstadel wird vom Staat um 210 fl verkauft.

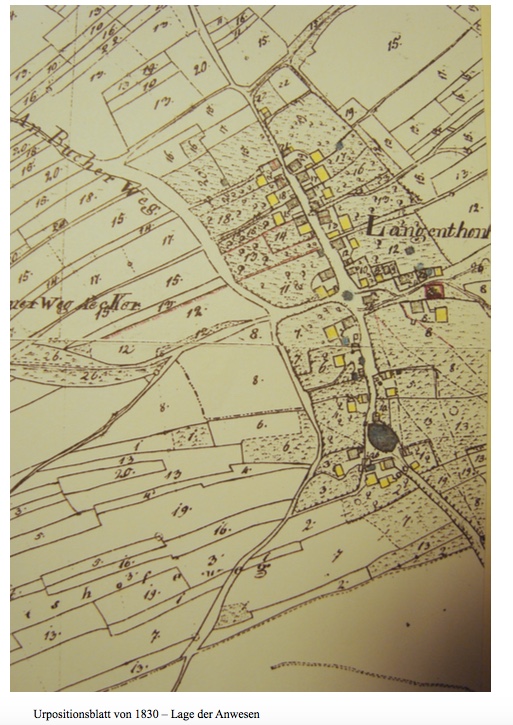

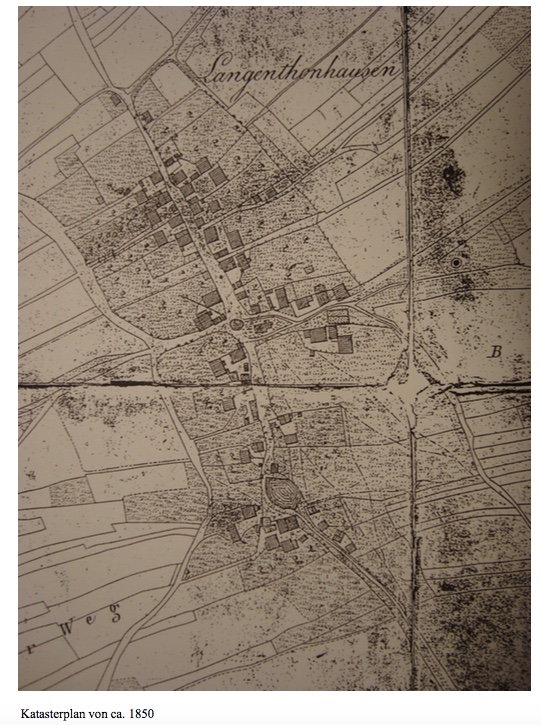

1830 Die Langenthonhauser Flur wird erstmals vermessen, ein Urkataster und ein Positionsblatt angelegt.

1834/35 Ab 14. 10. wurde nach Angaben der Besitzer und der Abgabenbezieher das Li- quidationsprotokoll erstellt. Darin wurden erstmals nach der „Befreiung“ die genauen Ab- gaben der Bauern festgelegt bzw. bei Unklarheiten in der Vergangenheit neu ausgehandelt. In Geld umgerechnete Abgaben erhielten noch: Pfarrei Breitenbrunn, Kirchenstiftung Brei- tenbrunn, Schulstiftung Breitenbrunn, Kirche Laaber, Kirche Thonlohe, Kirche Eutenhofen, Schottenkloster St. Jakob in Regensburg, Rittergut Beilnstein (bei Kollersried - Nachfolger in den Rechten des Klosters Bergen), Kirche u. Gemeinde Langenthonhausen.

1846 und 1847 Es gab damals schon einen staatlich verordneten “Lokal - Armenpfleg- schafts - Rath” der für in Not lebenden Gemeindemitgliedern aufkommen musste. Das Hüt- haus hatte eine Stube für Arme.

1848 Die Abgaben-, Zehent-, und Frondienstverpflichtungen gegenüber den Grundherren wurden allgemein für nichtig erklärt. Es blieben die nach dem Grund bemessenen Boden- zinsen an den Staat. Eine gewisse Zeit waren für die gemeindlichen Belange noch weiter Scharwerksleistungen gefordert. Jeder Hofbesitzer erhielt das volle frei vererbliche Eigen- tumsrecht gegen Zahlung einer auf den Grundbesitz bezogenen Summe.

1860er. Die Langenthonhauser hatten mit der ihnen zugewiesenen Instandhaltung bestimm- ter Straßen ständig Probleme mit den zuständigen Bezirksamt. Infolge Zersplitterung eines Gutes 1862 und diverser Verkäufe anderer konnten sich in den nächsten Jahren zusätzlich 4 neue Kleinanwesen bilden. An zwei davon übten die Neuan- siedler ein damals nicht ansässiges Handwerk (Zimmerer und Wagner) aus.

1873 wurde von der Gemeinde eine neue Feuerlöschordnung beschlossen. Feuerlöschgerät- schaften waren schon vorhanden.

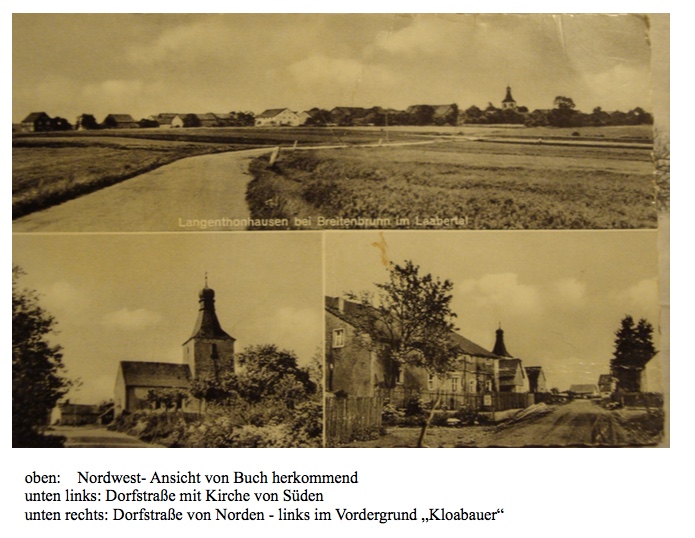

1870er Die mittlerweilen durch Langenthonhausen führende Vicinalstraße wurde stärker genutzt. Deshalb entstanden im oberen Dorf in den Jahren zwei Gasthäuser um den Durch- reisenden Speis, Trank und Übernachtungsmöglichkeit zu bieten. 1873 „Kloabauer“; 1877 „Hanserl“

1888 Ein Hagelversicherungsverein bietet Schutzmöglichkeit an.

1898 Gründung der Freiwilligen Feuerwehr. Um die Jahrhundertwende viele Aktionen an der Kirche: Neue Glocken, Blitzableiter, Turm- uhr und umfangreiche Reparaturen.

1910 Die Gemeinde hat sich zum Anschluss an die Wasserversorgungsgruppe Breitenbrunn entschlossen.

1920 Gründung der Dampfdreschgenossenschaft .

1921 der erste öffentliche Fernsprecher in Langenthonhausen

1930er Jahre Elektrifizierung. 1934 Errichtung des „Lejchthäusls“ - Trafostation

1952 Gründung des Schützenvereins "Almrausch"

1956 Als gemeinschaftliche Investition wurde das "Gefrierhaus" gebaut.

1956 Gründung des Obst- und Gartenbauvereins.

1965 - 1968 Durchführung der Flurbereinigung.

1971/1972 Jahreswechsel - Auflösung der selbstständigen Gemeinde Langenthonhausen, aufgrund der Gebietsreform Eingemeindung zum Markt Breitenbrunn und Eingliederung in den Landkreis Neumarkt. Der Landkreis Parsberg wurde aufgelöst und aufgeteilt.

In den Jahren bis in das 21. Jahrhundert Verbesserung der Abwassersituation, weitere Me- chanisierung der Landwirtschaft und vielfacher Wandel vom Vollerwerb zum Nebenerwerb aus Landwirtschaft. Weitestgehende Viehlosigkeit. Nach und nach Neubau fast sämtlicher Gebäude im Ort. Einige Nachkommen und Fremde bauten sich eine Bleibe am Ortsrand und vergrößerten das Dorf.